| |

|

MATÉRIEL et MÉTHODES |

| Les données utilisées |

|

La base de données principale se compose des résultats technico-économiques des éleveurs de CIAB-POITOU-LAPINS sur la période s’étendant de janvier 2010 à juin 2014. Elle concerne 56 élevages différents ayant livré 1802 bandes correspondant au total à un peu plus de 7 millions de lapins. Tous ont été sacrifiés dans le même abattoir Loeul-&-Piriot/ALPM de Thouars. Les rendements y sont calculés à froid (après ressuyage) selon le rapport : (poids mort valorisable – saisies) / (poids vif livré – saisies – lapins C [lapins C : ceux dont le poids de carcasse est inférieur à 0,9 kg]).

L’autre base de données utilisée dans l'étude concerne les résultats d’une enquête réalisée auprès de 49 des 56 élevages précités. L’enquête illustre les conditions techniques de production de chaque élevage au cours de l’année 2013. Elles ont été mise en relation avec les performances moyennes des 7 à 9 bandes livrées par chaque élevage en 2013. |

| Les calculs effectués |

|

Pour les analyses de variance, les données ont été traitées grâce au logiciel SAS-GLM. La comparaison des moyennes a été réalisée selon la méthode des moindres carrés pour un seuil de signification P=0,05. Pour que les résultats ne soient pas influencés par des accidents d'élevage ou des problèmes sanitaires inhabituels, les bandes dont le poids vif valorisés par insémination artificielle (IA) étaient inférieurs à 12 kg/IA ont été éliminées. Notons aussi que la totalité des données n’a pu être disponible pour chacun des critères étudiés. Mais au vu de la quantité d’informations collectées, cela n’a pu affecter la fiabilité des résultats. Le nombre de bandes ou d'élevages entrant dans les analyses figure dans chacun des tableaux de résultats. Dans ces derniers, lorsque deux moyennes sont affectées d'une lettre différente, elles diffèrent entres elles au seuil P=0,05. Sur les graphiques, les moyennes non différentes entre elles (P>0.05) sont représentées avec la même couleur. Enfin, dans les tableaux les moyennes ajustées (méthode des moindres carrés) sont présentées ± leur écart-type. |

| |

|

|

| |

|

RÉSULTATS |

| Performances au sevrage |

|

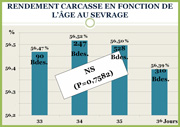

Pour une question d'effectif par classe

seules les bandes sevrées entre 33 et 36 jours ont été prises

en considération. Le poids moyen au sevrage des lapins des bandes

pour lesquelles cette donnée a été enregistrée est de 970 g

(636 bandes). Dans ce cadre , il n'a pas été trouvé de liaison

significative entre l'âge au sevrage et le poids moyen au sevrage

des lapereaux. Il n'y a pas non plus été trouvé de variation

significative du rendement à l'abattage en fonction de l'âge au

sevrage. (figure 1)

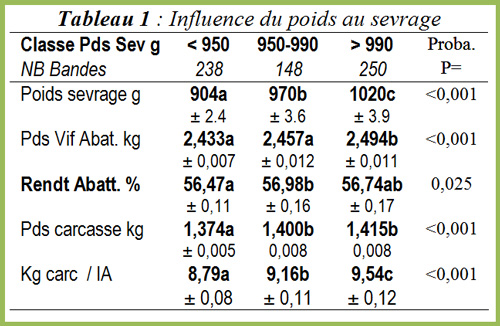

Par contre, les bandes de lapereaux sevrées à un poids supérieur à 950 grammes (tableau 1) ont un rendement amélioré de 0,3 points (classe >990g, NS) à 0,5 point (classe 950-990g, S) par rapport à des lapins sevrés à un poids inférieur (P=0,025) sans interaction avec l'âge de sevrage (dans la gamme 33-36 j.). Globalement le poids de carcasses produit par IA s'accroît avec le poids au sevrage : +750 g de carcasse/IA (+8,5%) quand le poids vif moyen au sevrage passe de 904 à 1020 g.. |

Figure 1 : Rendement à l'abattage en fonction de l'âge au sevrage |

|

|

| |

|

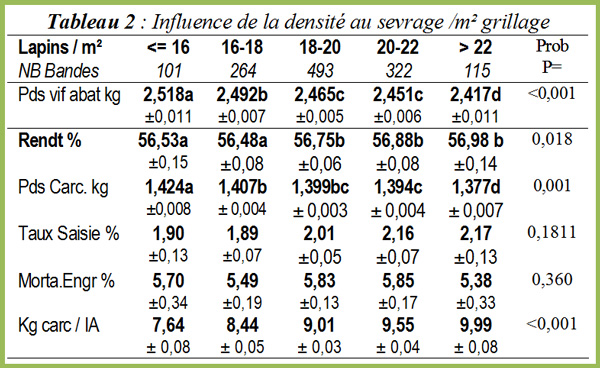

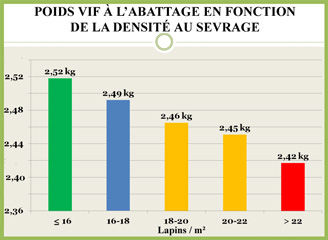

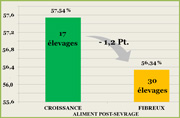

Lorsque la densité des lapins au sevrage s'accroît de 16-18/m² de grillage à plus de 22/m² (tableau 2, figure 2), le rendement à l'abattage s'accroît de 0,5 point sans aucune augmentation de la mortalité en engraissement (5,60% en moyenne), ni du taux de saisie à l'abattoir.

Par contre, entre les classes de densité minimum et maximum, cette augmentation de densité au sevrage se traduit par une réduction du poids vif moyen à l'abattage (-4% ; figure 3), réduction qui est un peu moins marquée pour le poids de carcasse (-3.3% ; figure 4). Malgré cela, la productivité exprimée en poids de carcasse par IA s'accroît régulièrement avec la densité. En effet pour un élevage donné, la densité s'accroît principalement en raison de l'accroissement des performances de reproduction et donc du nombre de lapereaux à engraisser. Si, par analyse de co-variance, on calcule le rendement à l'abattage pour une même productivité au sevrage (7,25 lapereaux sevrés /IA), il n'a plus de différence de rendement en fonction de la densité au sevrage. |

| |

|

|

|

|

|

Figure 2 : Rendement à l'abattage

en fonction de la densité des lapins au sevrage |

Figure 3 : Poids vif à l'abattage

en fonction de la densité des lapereaux au sevrage |

Figure 4 : Poids moyen des carcasses

en fonction de la densité des lapereaux au sevrage |

|

Alimentation et méthodes de rationnement

(Données d'enquête auprès de 49 éleveurs) |

|

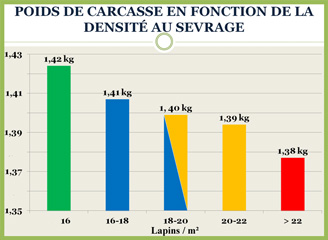

Dans la totalité des élevages, les lapins sont rationnés en engraissement. La distribution de l’aliment en toute fin de journée (induisant une consommation de nuit au cours des 8 à 12 heures qui suivent) permet d’obtenir un gain de 0,92 point de rendement à l'abattage en comparaison avec une distribution en début de matinée (induisant une consommation de jour). Par contre, le poids vif moyen des lapins à l'abattage n’est pas significativement modifié par l'heure de distribution de la ration quotidienne, mais il reste en faveur d'une consommation nocturne de l'aliment (tableau 3). Remarque: si on peut émettre l'hypothèse que le poids légèrement supérieur lors du départ vers l'abattoir soit associé à un délai plus court entre la dernière distribution de la ration et le départ effectif (point à vérifier) , cette éventuelle surcharge d'aliment devrait se traduire par un baisse du rendement (masse digestive plus importante), mais c'est l'inverse qui est observé. Nous avons donc tout lieu de penser que l'amélioration du rendement est bien la conséquence des différences de comportement alimentaires induites par l'heure de distribution des aliments. Dans la totalité des élevages, les lapins sont rationnés en engraissement. La distribution de l’aliment en toute fin de journée (induisant une consommation de nuit au cours des 8 à 12 heures qui suivent) permet d’obtenir un gain de 0,92 point de rendement à l'abattage en comparaison avec une distribution en début de matinée (induisant une consommation de jour). Par contre, le poids vif moyen des lapins à l'abattage n’est pas significativement modifié par l'heure de distribution de la ration quotidienne, mais il reste en faveur d'une consommation nocturne de l'aliment (tableau 3). Remarque: si on peut émettre l'hypothèse que le poids légèrement supérieur lors du départ vers l'abattoir soit associé à un délai plus court entre la dernière distribution de la ration et le départ effectif (point à vérifier) , cette éventuelle surcharge d'aliment devrait se traduire par un baisse du rendement (masse digestive plus importante), mais c'est l'inverse qui est observé. Nous avons donc tout lieu de penser que l'amélioration du rendement est bien la conséquence des différences de comportement alimentaires induites par l'heure de distribution des aliments. |

|

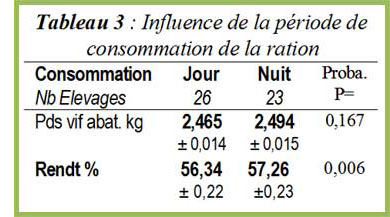

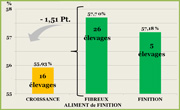

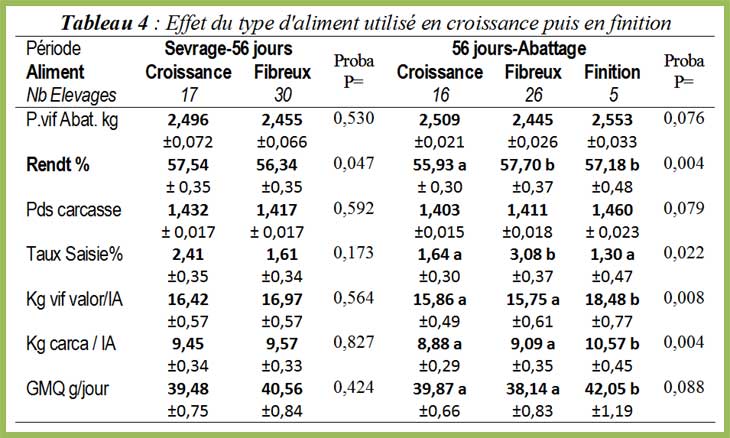

Figure 5 : Rendement à l'abattage en fonction du type d'aliment distribué entre le sevrage et 56 jours

Figure 6 : Rendement à l'abattage en fonction du type d'aliment distribué entre 56 jours et l'abattage

|

|

L’utilisation d’un aliment type « croissance » au cours de la première phase d’engraissement (du sevrage jusqu’à 56 jours), permet un gain de 1,2 point de rendement à l'abattage en comparaison avec l'usage d'un aliment « fibreux » (P=0,047; tableau 4). Mais à l'inverse, l’utilisation du même aliment « croissance » en deuxième phase d’engraissement (de 56 jours à la vente) fait perdre 1,5 point de rendement en comparaison avec le rendement à l'abattage des lapins nourris avec un aliment « finition » ou « fibreux » au cours de cette deuxième phase de l'engraissement (P=0,004). Notons que dans la majorité des cas, l’aliment « fibreux » en fin d’engraissement succède au même aliment « fibreux » en début d’engraissement. Des études sont en cours pour préciser ce point (aspect interactions « 1ère / 2de phase») et prise en compte de la composition réelle des aliments utilisés. |

| |

|

Utilisation des antibiotiques et rendement à l'abattage : analyse via les IFTAR et IFTAC |

|

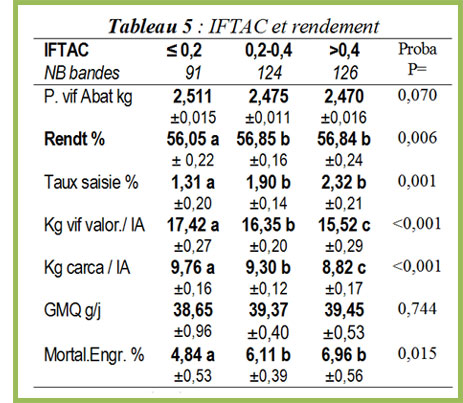

Les Indices de Fréquence de Traitement par des Antibiotiques en maternité (IFTAR) puis en engraissement (IFTAC) étaient disponibles pour 341 bandes. Les Indices de Fréquence de Traitement par des Antibiotiques en maternité (IFTAR) puis en engraissement (IFTAC) étaient disponibles pour 341 bandes.

L’IFTAR n’a pas de relation significative avec le rendement à l'abattage (P=0,758). Par contre un IFTAC élevé est associé à un meilleur rendement à l'abattage (tableau 5). On constate un gain de 0,8 point pour les bandes dont l’IFTAC est supérieur à 0,2 : 56,85% (N=250) contre 56,05% (N=91) pour les IFTAC inférieurs (P=0,006). Un IFTAC élevé est la traduction d'une fréquence plus forte des risques sanitaires estimés (prévention) ou constatés (traitement), ce que traduit une mortalité en engraissement significativement plus forte associée aux IFTAC élevés (P=0.015). En cas de problème sanitaire sur une bande (IFTAC fort), la proportion de petits lapins est importante au moment de la vente du lot. Le mode de calcul du rendement, qui élimine les lapins trop petits (lapins C donnant des carcasses de moins de 900 g) favorise alors le rendement calculé. Par contre quand on regarde la relation entre l'lFTAC et la productivité de la bande, estimée par le nombre de kg de carcasses par IA, on constate que les bandes n'ayant nécessité que peu ou pas d'intervention médicamenteuse (IFTAC faible) ont une productivité significativement plus forte : +0,94 kg de carcasses commercialisables par IA , par rapport aux bandes ayant eu l'IFTAC le plus élevé.

|

| Âge à l'abattage |

|

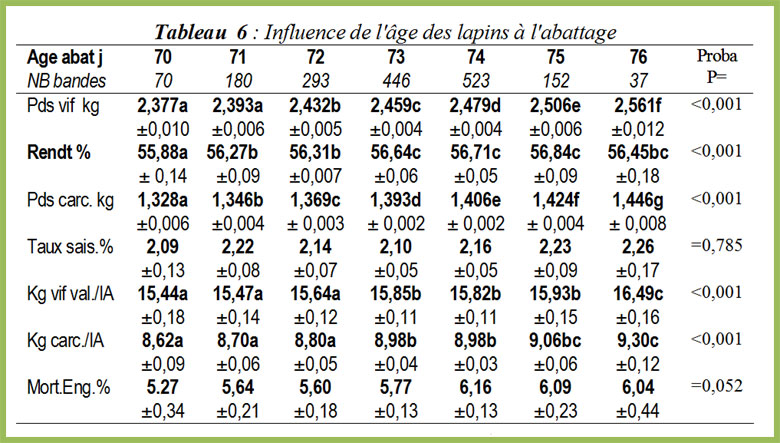

Les quelques bandes qui sont parties à l'abattoir avant l'âge de 70 jours ou après 76 jours ont été exclues de l'analyse de l'effet de l'âge en raison des effectifs trop faibles. Le poids à l'abattage s'accroît assez régulièrement avec l'âge d'environ 30 g par jour supplémentaire (tableau 6). Le rendement à l'abattage est également amélioré avec un âge plus avancé, sans variation significative du taux de saisies. Entre les bandes sacrifiées à 70 jours et celles sacrifiées à 76 jours le gain de rendement est de 0,57 point. En conséquence de ces deux accroissements, poids vif et rendement, le poids moyen des carcasses obtenues après un abattage à 76 jours est augmenté de 8,9% par rapport à un abattage à 70 jours. Ces accroissements de poids sont assez logiquement associés à une augmentation de la productivité par IA, qu'elle soit exprimée en poids vif par IA ou en poids de carcasse par IA. Il convient enfin de remarquer que les différents âges d'abattage ne sont pas associés à une variation conséquente des pertes en engraissement. |

| |

|

|

| |

| Période d'abattage |

|

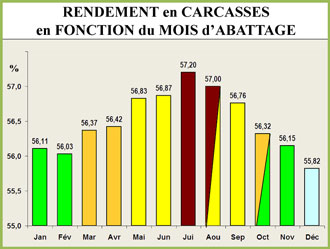

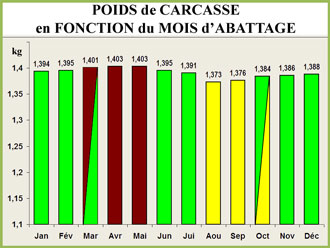

Les meilleurs rendements à l'abattage sont constatés pour les abattages d'été (juillet-septembre) et les plus mauvais au cours du trimestre qui suit. Les poids de carcasse les plus faibles sont aussi observés au cours de l'été. Par contre les poids de carcasse les plus élevés sont constatés pour les abattages de printemps (avril-juin). En bilan, les bandes sacrifiées au cours du deuxième semestre de l'année ont une productivité en kg de carcasses / IA de 5% inférieure que celles du premier semestre (tableau 7). Les meilleurs rendements à l'abattage sont constatés pour les abattages d'été (juillet-septembre) et les plus mauvais au cours du trimestre qui suit. Les poids de carcasse les plus faibles sont aussi observés au cours de l'été. Par contre les poids de carcasse les plus élevés sont constatés pour les abattages de printemps (avril-juin). En bilan, les bandes sacrifiées au cours du deuxième semestre de l'année ont une productivité en kg de carcasses / IA de 5% inférieure que celles du premier semestre (tableau 7).

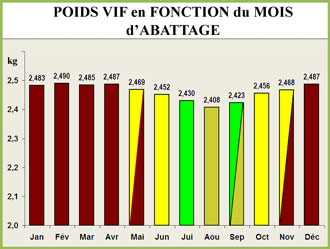

Si on suit les performances d'abattage mois par mois (figures 7 à 9), on constate que les poids vifs plus faible sont observés en été (juillet-août principalement)

et correspondent à un variation d'une amplitude de 82 g au maximum par rapport aux poids les plus élevés observés de décembre à avril (3,3% du poids moyen). Ces poids plus faibles sont associés à un rendement nettement plus favorable : l'écart atteint 1,38 points entre juillet et décembre. La conséquence de ces variations de sens opposé est une relative stabilité des poids de carcasse d'un mois sur l'autre, l'amplitude entre les mois extrêmes ne dépassant 2,1% du poids moyen (figure 9).

Enfin on peut constater que les bandes les moins nombreuses sont celles abattues entre juillet et septembre. Il s'agit en fait de la conséquence de la volonté des professionnels de la production cunicole qui réduisent volontairement le nombre des inséminations au cours du printemps (augmentation du délai entre les bandes successives). Ceci permet de réduire le nombre de lapins mis sur le marché au cours des mois d'été - période pendant laquelle la consommation est faible - et d'éviter ainsi de trop peser sur les cours qui sont peu soutenus à cette saison en raison d'un excès relatif de l'offre par rapport à la demande (voir l'article sur la Production cunicole française en 2013 pour les variations de cours). |

|

|

|

| Figure 7 : Évolution du poids vif des lapins en fonction du mois d'abattage |

Figure 8 : Évolution du rendement en carcasses en fonction du mois d'abattage |

Figure 9 : Évolution du poids de carcasse en fonction du mois d'abattage |

|

| |

|

CONCLUSION |

| |

|

Par l’analyse de données terrain, cette étude a permis de mettre en évidence quelques facteurs de conduite d'élevage qui influencent le rendement à l'abattage. Selon cette analyse, il est amélioré par des poids de sevrage supérieurs à 950 grammes, des densités supérieures à 18 lapins par m², un indicateur IFTAC supérieur à 0,2 et par des âges d’abattage retardés. L’utilisation d’un aliment « croissance » en première phase d’engraissement et la distribution d’un aliment « fibreux » ou « finition » en fin d’engraissement sont des paramètres propices au rendement. Enfin, la période estivale est aussi favorable au rendement à l'abattage.

Le travail présenté ici est une première analyse de la base de données constituée par les enregistrements de la productivité de plus de 1800 bandes. D'autres analyses sont en cours pour mieux préciser le contour des effets globaux observés et tenter de cerner plus finement les relations entre les paramètres d'élevage susceptibles d'influencer favorablement le rendement à l'abattage. Enfin, il faut souligner que certaines des situations favorables à une valeur numérique élevées du rendement à l'abattage ne sont pas nécessairement associées à une meilleure productivité des bandes concernées, que celle-ci soit exprimée en kg vif par IA ou en kg de carcasse par IA. |

| Remerciements |

|

Les auteurs tiennent à remercier les éleveurs qui ont permis l’élaboration de la base de données « enquête ». Ils remercient aussi l’abattoir Loeul et Piriot/ALPM pour la fourniture des résultats d’abattage des lapins des adhérents CIAB-POITOU-LAPINS et ils remercient TECHNA FRANCE NUTRITION pour sa participation. |

|

Depuis plusieurs années, les abattoirs doivent faire face à une baisse généralisée du rendement à l"abattage. Afin de prévenir des répercussions économiques trop importantes, ils envisagent d’indexer le prix d’achat du kg de poids vif en fonction du rendement. Ainsi, la filière cunicole s’interroge sur les paramètres d'élevage pouvant influencer ce critère afin d’accompagner au mieux les éleveurs. Cet article a pour objectif d’en présenter certains, mis en évidence par l’analyse statistique de données terrain. Il a fait l'objet d'une présentation orale le 27 novembre 2014, dans le cadre de la Journées Nationale Lapin de Chair organisées par l'ITAVI et le CLIPP à Pacé (35)

Depuis plusieurs années, les abattoirs doivent faire face à une baisse généralisée du rendement à l"abattage. Afin de prévenir des répercussions économiques trop importantes, ils envisagent d’indexer le prix d’achat du kg de poids vif en fonction du rendement. Ainsi, la filière cunicole s’interroge sur les paramètres d'élevage pouvant influencer ce critère afin d’accompagner au mieux les éleveurs. Cet article a pour objectif d’en présenter certains, mis en évidence par l’analyse statistique de données terrain. Il a fait l'objet d'une présentation orale le 27 novembre 2014, dans le cadre de la Journées Nationale Lapin de Chair organisées par l'ITAVI et le CLIPP à Pacé (35)